PESQUISA: Pablo Bráulio*

LOROTA! – Conforme os dados de recenseamento disponíveis para o século XIX, as taxas de analfabetismo conservaram-se altas durante o reinado de dom Pedro II. O monarca realmente patrocinou o Colégio Pedro II, que se tornou um modelo de excelência no ensino, mas as políticas voltadas para a instrução pública de nível primário foram descentralizadas e o governo imperial priorizou a “educação superior” e a formação das elites, havendo poucos avanços relativos à educação das crianças e à alfabetização da população. Concluímos que não houve redução do analfabetismo no Brasil durante o Segundo Reinado e a relativa expansão de estabelecimentos educacionais foi delegada às províncias e ao setor privado.

O que detectamos

Nesta semana em que Paulo Freire, patrono da Educação brasileira, completaria 100 anos, decidimos apresentar os resultados da checagem que fizemos sobre uma informação que recorrentemente circula pelas redes sociais: “Quando D. Pedro II do Brasil subiu ao trono, em 1840, 92% da população brasileira era analfabeta. Em seu último ano de reinado, em 1889, essa porcentagem era de 56%, devido ao seu grande incentivo a educação, a construção de faculdades e, principalmente, de inúmeras escolas que tinham como modelo o excelente Colégio Pedro II.”

Nossa equipe se deparou com essa informação em várias postagens diferentes, tanto em perfis de redes sociais, blogs e sites, especialmente os voltados para conteúdos monarquistas, mas a ocorrência mais antiga é da página Pedro II do Brasil no Facebook, cuja postagem é de setembro de 2016 e tem mais de 36 mil compartilhamentos.

Em junho de 2020, o PROJETO DETECTA já havia feito essa checagem e agora disponibiliza novamente os resultados. Confira abaixo a pesquisa que nossa equipe realizou sobre este tema.

O que verificamos

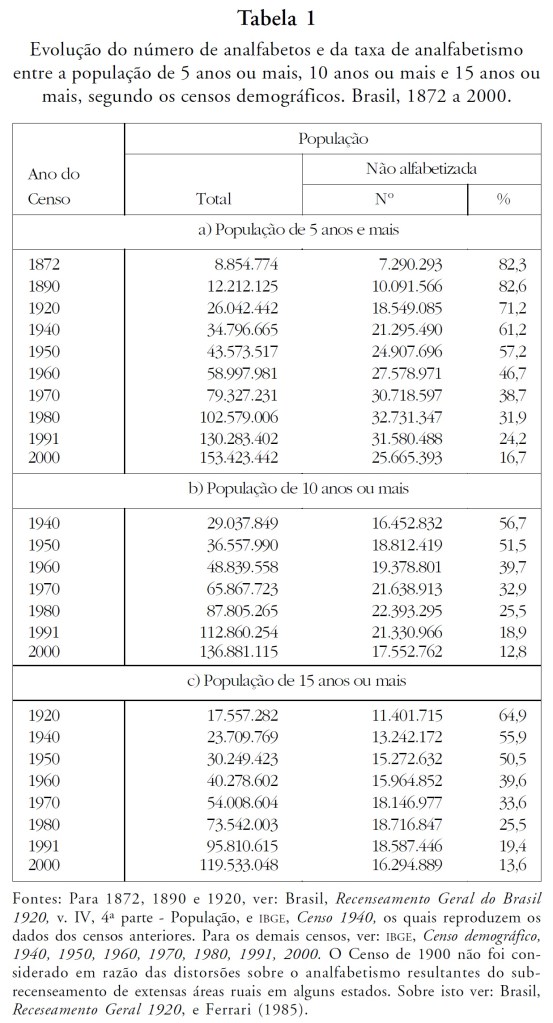

O primeiro recenseamento da população brasileira foi realizado em 1872, o único durante o período monárquico, já que o segundo censo seria feito somente em 1890, sob governo republicano. São esses levantamentos que nos oferecem as informações mais confiáveis sobre o analfabetismo no Brasil durante o século XIX.

Os estudos de Alceu Ferraro, pesquisador que analisa o analfabetismo no Brasil a partir dos censos demográficos, mostram que não houve alterações nas taxas entre 1872 e 1890: mais de 82% da população brasileira era analfabeta (veja tabela abaixo). A queda nessa porcentagem só se verificaria no século XX e a casa dos 50% seria alcançada mais de sessenta anos após o fim da monarquia, conforme mostra o recenseamento de 1940.

O analfabetismo é assunto de grande relevância na história do Brasil, já que expressa concretamente as injustiças e desigualdades que marcam profundamente a sociedade brasileira. O analfabetismo se torna uma “questão nacional” durante o Segundo Reinado, mas não porque dom Pedro II estivesse preocupado com esse assunto.

O debate sobre o analfabetismo ganhou destaque no Brasil como um problema político, justamente no período em que a monarquia começava a se esfacelar. A culpa pela corrupção do sistema parlamentar recaiu sobre os analfabetos e a solução apresentada para “moralizar” as eleições era retirar deles o direito de voto.

Assim se deram as discussões para a aprovação da Lei 3.029/1881 (Lei Saraiva), uma reforma eleitoral que exigia a capacidade de ler e escrever para votar. Se antes havia mais de um milhão de pessoas registradas para votar, esse número caiu para menos de 100 mil nas primeiras eleições legislativas após a reforma. Segundo José Murilo de Carvalho, o parlamento passou a representar uma pequena parcela da população. O rei ficou ainda mais distante de seus súditos e os analfabetos ficaram estigmatizados.

Embora as estatísticas mostrem quase nenhuma mudança nas taxas de analfabetismo entre 1872 e 1890, não podemos dizer que nada foi feito em relação à educação ao longo do período monárquico. Mas, antes de tudo, precisamos compreender duas coisas: primeiro, que a educação era algo muito diferente do que conhecemos hoje (era comum até usar outro nome: instrução pública); segundo, que o país se encontrava no momento da formação de um Estado nacional.

Uma vez independente, em 1822, o Brasil precisava se construir como país: para isso, não bastava ter uma constituição e um governante; era necessário se afirmar no cenário internacional, garantir sua soberania, erigir suas instituições políticas etc. Precisava também formar um povo. Mas nem sempre o significado de “povo” era algo muito abrangente. Quando se falava na instrução do ensino à população, em geral priorizava-se uma parcela da população (o que podemos chamar de elite).

A instrução das classes subalternas era uma preocupação mais no sentido de preservar a unidade nacional e a ordem social e escravista vigente. Não é à toa que a primeira lei de instrução pública, em 1827 instituía o método lancasteriano, uma prática pedagógica que a historiografia da educação brasileira tem associado a um projeto disciplinar de formação do povo. Essa mesma lei, mandava criar “escolas de primeiras letras” e delegava aos presidentes de província a incumbência de organizar o ensino em seus territórios.

Já o governo imperial incumbiu-se da criação de duas faculdades de Direito em 1828 (uma na província de Pernambuco e outra na de São Paulo) e duas faculdades de Medicina em 1832 (uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro).

Desde estão foi se estabelecendo uma divisão de competências: enquanto o poder central cuidava do que chamamos atualmente de “educação superior”, os poderes regionais (na época, as províncias) ofereciam o que agora denominamos “educação básica”.

Muitos pesquisadores da educação consideram que essa divisão criou um “dualismo educacional”, herança do Império que encontra ecos até hoje no modo como organizamos o ensino público no país: um tipo de escola para o povo (sob responsabilidade das autoridades locais – hoje, municípios e estados) e um tipo de escola oferecido para as elites (sob os cuidados do governo nacional).

A pesquisadora Maria Isabel Moura Nascimento observa, analisando os relatórios do Ministério do Interior de 1831 a 1836, que a lei de 1827 teve parcos resultados e “o entusiasmo inicial com a instrução popular esbarrava não somente nas condições reais do país, mas no discurso ideológico do governo que dizia estar preocupado em levar a instrução ao povo, sem providenciar, todavia, os recursos para criar as condições necessárias para a existência das escolas e para o trabalho dos professores”.

Em 1834, o Ato Adicional reforçou a dissociação entre ensino básico e superior. A partir daí surgiram, por iniciativas regionais, as primeiras escolas normais do país: Niterói e Ouro Preto (1835), Bahia (1836), Ceará (1845) e São Paulo (1846). O objetivo dessas instituições era preparar professores para a instrução das primeiras letras.

Alfredo Bosi descreveu assim a educação formal no período monárquico: “Como os poderes locais descuraram de cumprir seus deveres no campo educacional, este foi ocupado em grande parte por instituições particulares que não mantinham entre si nenhum vínculo pedagógico. A descentralização resultou na pulverização do ensino fundamental entregue aos mestres-escola, o mais das vezes autodidatas”.

Ainda segundo Bosi, as autoridades do Império creditaram um bom nível a algumas poucas escolas particulares, mas “só o Colégio Pedro II, criado pela Regência em 1837, podia conferir o grau de bacharel em Letras e habilitar os seus formandos a se matricularem nas faculdades do Império. Tratava-se, de resto, de uma primazia bem fundada: o Colégio Pedro II foi, desde a sua fundação, a matriz do ensino de humanidades ao longo de todo o Segundo Reinado”.

O ensino secundário era um privilégio das elites. Durante o Império, a quantidade de liceus nas províncias não passou de pouquíssimas dezenas para as quais o Colégio Pedro II era, de fato, um modelo. Segundo Lilia Schwarcz, o Colégio Pedro II era a predileção do monarca e seria patrocinado por ele: “Eu só governo duas coisas no Brasil: a minha casa e o Colégio Pedro II”, teria dito o imperador. Mais do que um modelo, essa escola seria uma exceção dentro da realidade educacional no Brasil Império. Schwarcz afirma que o Colégio Pedro II “escapava ao ensino excessivamente livresco, anticientífico e pouco abrangente da época. Com efeito, apesar de obrigatória, a instrução primária era insuficiente: as escolas, poucas, estavam quase todas centralizadas na corte”.

Frequentado pela aristocracia, o Colégio Pedro II oferecia um ensino de alta qualidade para formar os quadros que iriam desempenhar as mais elevadas funções no Estado imperial. Mesmo após a proclamação da República, o Colégio Pedro II continuou existindo com o mesmo nome e atualmente integra a rede federal de instituições de ensino. Até hoje, o Colégio Pedro II oferece ensino de excelência, atendendo um público estudantil bem mais heterogêneo. Desde 2004, a escola vem implementando políticas de cotas, ampliando cada vez mais a presença de estudantes que eram socialmente excluídos da instituição.

*Pablo Bráulio é mestre em História e atua como professor na Educação Básica.

Envie dicas de conteúdos pra gente checar!

Se você já detectou conteúdos suspeitos ou duvidosos, envie pra gente. Basta preencher os campos abaixo. Na mensagem, deixe o link ou a referência de onde você detectou o conteúdo a ser verificado. Se você não tem nenhuma sugestão de checagem, mas quer deixar uma mensagem de apoio ou de crítica ao nosso trabalho, fique à vontade para registrar sua manifestação.

1 comentário Adicione o seu